医疗器械上市前需要取得医疗器械注册证,由于产品的多样性,不同特性的医疗器械首次注册周期有较大的区别。一般来说,三类产品注册周期长于二类产品,无菌医疗器械周期长于非无菌医疗器械,需要临床试验的产品周期长于免临床的产品。

医疗器械注册是一个较为漫长的过程,企业在注册产品时,经济成本和时间成本是最为关注的两个指标。

理想情况下,医疗器械都有相对固定的注册周期,免临床产品一般为6~18个月左右。实际操作时,由于各种原因,企业很难在理想时间周期内取得证件。

1850年,德国物理学家克劳修斯提出热力学第二定律(熵增定律),即热量传递由高温物体传到至低温物体且不可逆。

引申到管理学角度,表示在一个不受控制的系统中,事物总是自发、不可逆地朝着熵增加(混乱)方向进行。

因此,医疗器械注册过程中任何一个过程没有控制得当,就极易显著延长注册周期。要缩短实际的注册周期,企业应在注册之初就规划好每个流程的重点工作。

医疗器械注册流程

医疗器械注册,是指药监部门按照相关法律法规的要求,对生产企业拟上市销售的医疗器械的安全性、有效性风险进行系统审核评价,以决定是否同意其销售的过程。

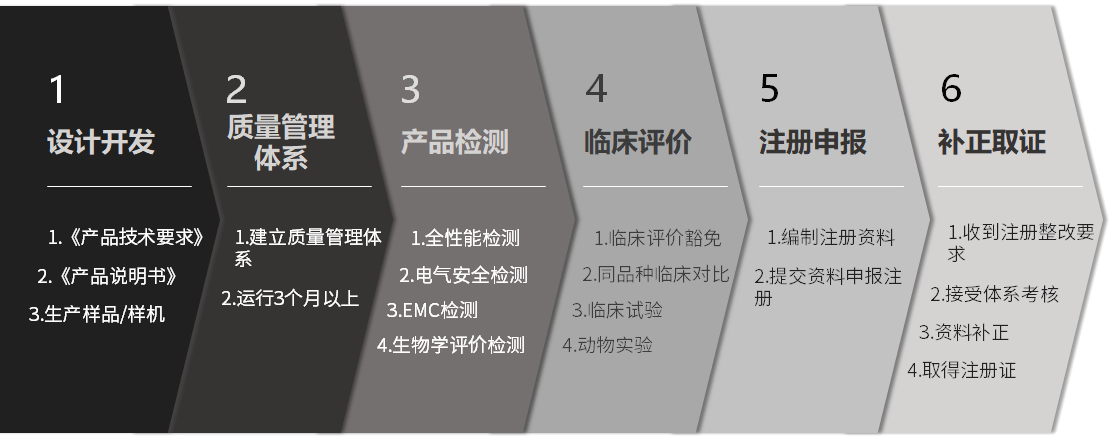

医疗器械注册流程包括产品设计开发、质量管理体系建立(GMP)、产品检测、临床评价、注册资料编制和申报、资料补正和体系核查、取证等环节。各阶段的主要工作可见下图:

图|医疗器械注册流程

注册过程即为评价产品的安全性、有效性,评价的依据是医疗器械的风险,包括设计风险和过程风险。

企业如果想有效控制注册过程,缩短整个注册周期,则需要在注册之初对各阶段进行有效控制,避免做无用功,浪费时间周期。

1、产品设计开发过程的控制

企业拟生产注册医疗器械产品,通常包括以下三种来源:

- 参考市面上的同类产品研制生产产品;

- 研发全新的产品,或改进已有的产品;

- 购买引进其他企业的医疗器械技术,或采用母公司的技术。

以上3种情况在注册时,均需要设计开发过程,引进其他公司的产品技术时,需要索取产品技术资料。

而企业在产品开发立项之初,需要确定产品的特性。医疗器械注册周期和产品性质息息相关,且不同类型的产品注册周期差异巨大,企业在立项时,需要根据自身能力选择适宜的产品类型。

图|不同类型的产品注册难度和周期示意图

影响注册周期的因素和误区

1)产品的属性不明确

产品不属于医疗器械,或者含有药物、化妆品、食品、消毒剂成分且发挥主要作用的,不能按医疗器械注册。

研发产品前,需要确定拟注册的产品属于医疗器械。

2)产品工作原理/作用机理不明确

研发的产品原理没有客观的医学理论作为依据,谨慎按非专业研发者的朴素医学知识开发全新产品。

3)和已注册的同类产品的关系

如想避免临床试验,拟注册的产品组成结构、适用范围、技术指标尽量和已上市的同类产品一致。

4)申请创新产品或应急审批产品是否可以缩短注册周期?

应急审批产品可缩短注册周期,但是需要有突发重大公共卫生事件作为前提;申请创新产品无法缩短注册周期,详见《申报创新医疗器械是否有利于注册》。

5)法规和标准的符合性

企业在立项产品注册时,需要了解相应的医疗器械法规和产品标准,特别是适用的标准,按照标准标准《产品技术要求》,使产品合法合规,避免反复修改产品。

2.质量管理体系(GMP)建立和运行

医疗器械质量管理体系,即GMP(医疗器械生产质量管理规范),是保证医疗器械产品生产质量的管理手段。医疗器械生产企业需要在产品立项后依据《医疗器械生产质量管理规范》以及其他法规和标准建立和运行体系。

医疗器械企业在产品注册时要接受药监部门的现场检查,产品上市后的飞行检查也是核查质量管理体系是否持续运行。

注册阶段的质量管理体系主要核查内容为:注册样品的真实性,人员、场地、设施设备的完整性,质量体系文件的符合性,质量记录的可追溯性。其中样品真实性就是通过质量记录的可追溯性来证明。以普通非无菌产品为例,质量记录的可追溯性表格可见下表:

图|注册阶段质量记录可追溯性示意图

企业在样品生产前就应建立和运行质量管理体系,质量管理体系应满足充分、适宜、有效,质量体系应和产品性质相符合,并能够持续运行。质量管理体系最终现场检查如若不通过,则产品注册需要从头再来。体系检查不合格严重程度可见下图:

图|质量管理体系现场检查不合格严重程度

影响注册周期的因素和误区

1)质量管理体系建立太迟

产品注册资料提交时体系还没有建立完善,现场检查时出现众多的不合格项目,甚至出现星号项不合格,导致体系考核不通过。

因此质量管理体系建立应越早越好。

2)质量管理体系模板

将其他公司的体系文件案例作为模板,由于产品不同,或模板年代久远,不适用本公司的实际情况。

需谨慎采用其他企业的体系文件,并按照现行的法规和标准做相应的调整和补充。

3)设施设备

企业需要在生产样品之前配备相应的生产设备、检验设备,无菌类产品还需要建立符合法规要求的洁净车间。检验设备需要满足成品检验的项目。

如企业不及时配备相应设备、建立洁净车间等,后期将面临样品真实性的问题。同时注意检验设备应及时送检。

4)委托生产

如企业走注册人制度,应选择满足要求的受托生产企业,详见《浙江省医疗器械委托生产要求》。注册企业和受托生产企业需要同时建立质量管理体系。

3.产品检验过程的控制

医疗器械注册时,需要提交按照《产品技术要求》进行注册检验,产品检验可通过生产企业自检、委托第三方检测公司、委托医疗器械检验院所进行检验。

一般来说委托医疗器械检验院所进行检测,时间上会更长一些,但为了避免后期评审时的不确定性,选择优先级建议医疗器械检验院所>第三方检测公司>自检。

国家药监总局下属有50多家检验院所,企业可选择其中任何一家有能力的企业送检,其中有十大检验院所,如下图,由于其承担了相应产品的标准归口管理工作,检验任务重,企业最好优先选择其他院所。

图|十大检验院所及标准归口项目

产品检测还包括生物学评价检测,直接或间接接触患者的企业都需要进行该项检测。生物学评价检测项目依据产品和人体接触性质不同,检测项目也不一样,常规项目检测时间2-3个月,部分复杂项目如亚慢性毒性需要6个月以上。

影响注册周期的因素和误区

1)检测排队

企业在送检前应了解检验机构的检验排队情况,尽量选择检测排队少、服务对接好的单位,尽量不要选择企业自检,见《医疗器械自检报告能否作为注册检验报告》

2)注册检测不合格

企业在产品送检前,一定要通过严格的内部检验,确保送检产品能检测合格,避免重复检验浪费时间。

但是有源产品的EMC、电气安全等项目检测时极易不合格,如企业自身技术能力较弱,可在检测前找专业机构进行预检,或选择有不合格整改服务的检测单位送检。

3)生物学评价检测不合格

非金属材料的生物学检测的不合格率也较高,企业在研发样品时,接触人体的部分材料尽量选择医用级或食品级的材料。容易不合格的材料有:PVC、橡胶、聚苯乙烯、硅胶、经染色的纺织品等有机材料。

4)检验样品数量不够

企业在送检时,应根据产品技术要求的项目,计算生产样品的数量。一般有源产品应生产2台或以上,无源产品应保证在全性能检验所需的数量基础上有0.2-1倍数量的余量。产品注册:自检方式提交注册检验报告的利弊分析

4、临床评价过程的控制

临床评价是证明医疗器械产品安全有效性的重要阶段,依据产品的特点,临床评价可选择临床评价豁免、同品种对比、临床试验等方式递交材料。

表1 临床评价路径

| 序号 | 临床评价路径 | 特点 |

| 1 | 临床评价豁免 | 医疗器械需和《免于临床评价医疗器械目录》(2023版)描述的产品结构组成、适用范围一致。

同时还需要获取一个已上市的同类产品技术指标,进行对比。 |

| 2 | 同品种对比 | 如产品不在《免于临床评价医疗器械目录》中,则可通过和已上市的同类产品进行对比。

对比的前提是可获得同类产品技术指标,且同类产品有临床使用文献发表。 可见《如何进行医疗器械同品种临床对比?》 |

| 3 | 临床试验 | 如产品无法通过其他路径进行评价,则只能选择临床试验的方式。

临床试验需要严格按照相应法规流程,选择医院开展试验。 临床试验周期长、费用高。 |

鉴于临床试验难度较大,企业在产品立项时,就应确认是否能接受。临床试验需依据产品的特点进行方案设计和试验。且由于周期长,相关方多,不确定性较大,容易项目中断或临床试验不成功,临床试验影响因素参考如下:

图|影响临床试验的因素

影响注册周期的因素和误区

1)找不到同类产品/找不到同类产品的技术指标

医疗器械免于临床试验的前提是有同类产品已经注册,且能获得同类产品的技术指标,包括《产品技术要求》、《使用说明书》或其他公开的路径。

企业在产品研发之初就应确认能否找到同类产品和技术指标,其中技术指标较难以获得,应及早准备。

2)产品改进创新

如产品在《免于临床评价医疗器械目录》中,最好不要随意改进,如差异过大容易临床豁免不成功。

3)临床试验的误区

临床试验不是简单将产品交给医院使用即可,而是一套完整严谨的流程,需要满足随机、对照、盲法等原则。除非企业内部有专业的临床试验团队,否则需要交由专业的临床试验CRO团队操作。

5、注册申报资料

产品注册申报资料是医疗器械注册的核心,需要依据《医疗器械注册申报资料要求和批准证明文件格式的公告》的要求编制资料,并上传至国家局或当地省局的申报系统,部分地区还需要同步提交纸质资料。

表2 医疗器械注册资料目录

| 一级目录 | 二级目录 |

| 1.监管信息 | 1.1章节目录;1.2申请表;1.3术语;缩写词列表;1.4产品列表;1.5关联文件;1.6申报前与监管机构的联系情况和沟通记录;1.7符合性声明 |

| 2.综述资料 | 2.1章节目录;2.2概述;2.3产品描述;2.4适用范围和禁忌证;

2.5申报产品上市历史;2.6其他需说明的内容 |

| 3.非临床资料 | 3.1章节目录;3.2产品风险管理资料;3.3医疗器械安全和性能基本原则清单;3.4产品技术要求;3.4检验报告;3.5研究资料;

3.6非临床文献;3.7稳定性研究;3.8其他资料 |

| 4.临床评价资料 | 4.1章节目录;4.2临床评价资料;4.3其他资料 |

| 5.产品说明书和标签样稿 | 5.1章节目录;5.2产品说明书;5.3标签样稿;5.4其他资料 |

影响注册周期的因素和误区

1)注册资料编制时机

医疗器械注册申报资料应在产品检测阶段同步编制完成,避免浪费时间。

2)注册资料的符合性

注册资料应按照《医疗器械注册申报资料要求和批准证明文件格式的公告》(2021年第121号)要求编制,同时国家药监局和部分省市药监局已采用医疗器械注册电子申报系统(eRPS系统),企业需依据该要求编制注册资料。

3)注册资料模板的符合性

采用其他公司的注册资料模板时,需要注意该模板是否符合现行的法规要求。如企业内部的注册人员无注册资料编写经验,最好求助于专业的第三方机构,避免资料混乱导致后期整改麻烦甚至注册不成功。

6、资料补正和现场检查

通常注册资料提交受理后1-2个月,药监部门会出具注册资料补正通知,同时组织质量管理体系现场检查。补正通知即为注册资料不合格内容的整改要求,不同的整改项目所需的周期区别较大,涉及文字性整改的相对简单,如涉及验证、补充检验、临床评价则周期较长,应尽量避免。

表3 注册资料补正常见问题

| 目录 | 常见问题 | 整改周期 |

| 1.监管信息 | 申报资料里的企业注册地址描述不一致 | 如涉及当地区划则较麻烦 |

| 产品分类依据不正确 | 较长 | |

| 文字性错误 | 短 | |

| 2.综述资料 | 适用范围、禁忌症描述不正确 | 短 |

| 工作原理、作用机理描述不正确 | 如需要资料证明则较麻烦 | |

| 结构组成描述和实际产品不一致 | 短 | |

| 其他文字性错误 | 短 | |

| 3.非临床资料 | 风险管理报告错误 | 较短 |

| 医疗器械安全和性能基本原则清单错误 | 较短 | |

| 产品技术要求文字性修改 | 短 | |

| 产品技术要求性能指标修改(需要补检) | 长 | |

| 检测报告有误(需要重新检验) | 长 | |

| 生物学检测报告有误/生物学检测豁免不通过 | 长 | |

| 稳定性验证报告有误 | 较长 | |

| 用于对比的同类医疗器械有误 | 较长 | |

| 需要补充其他验证资料 | 长 | |

| 4.临床评价资料 | 同品种对比资料有误/用于对比的同类产品不合适 | 长 |

| 临床试验资料不合规 | 非常长 | |

| 需要补充临床试验 | 非常长 | |

| 5.产品说明书和标签样稿 | 说明书格式不正确 | 短 |

| 说明书内容需要修改 | 短 | |

| 标签内容不正确 | 短 |

质量管理体系的现场检查和产品注册同步进行,一般的核查周期为非无菌3人/2工作日,无菌产品4人/3工作日。核查结论为无不合格项(通过核查)、有一般不合格项(整改后符合)、有重点不合格项(未通过核查)。核查结论多为整改后符合,流程见下图:

图|质量管理体系现场检查流程

影响注册周期的因素和误区

1)注册资料混乱

企业使用的注册资料格式和产品性质不符,或资料模板已过期,不满足现有法规和申报格式的要求。

2)注册资料提供虚假材料

企业提供的检验报告、原材料信息、同类产品信息等材料虚假。

提供的临床试验资料、动物实验资料虚假。

企业提供虚假资料如被证实,将被取消注册申报资格。

3)注册样品虚假

企业用于注册检验、临床试验的样品不是注册人研发生产的,而是购买市面上其他同类产品。

现场质量管理体系检查如被证实,将取消企业注册申报资格。

4)质量管理体系核查不通过

质量管理体系混乱,不符合法规的要求。

各部门人员对质量管理体系不熟悉,人员配置不合理、频繁换人,现场检查时,相关人员无法出席现场。

设施设备没有配备到位,检验设备没有送第三方校验。

总结

医疗其注册是一个漫长而繁琐的过程,期间将会遇到各种不确定性的因素,导致注册周期被逐渐拉长。企业如想缩短注册周期,需要在项目开始就规划好各步骤的工作重点,必要时应寻求有经验的第三方合作,以避免注册过程中频繁踩坑。